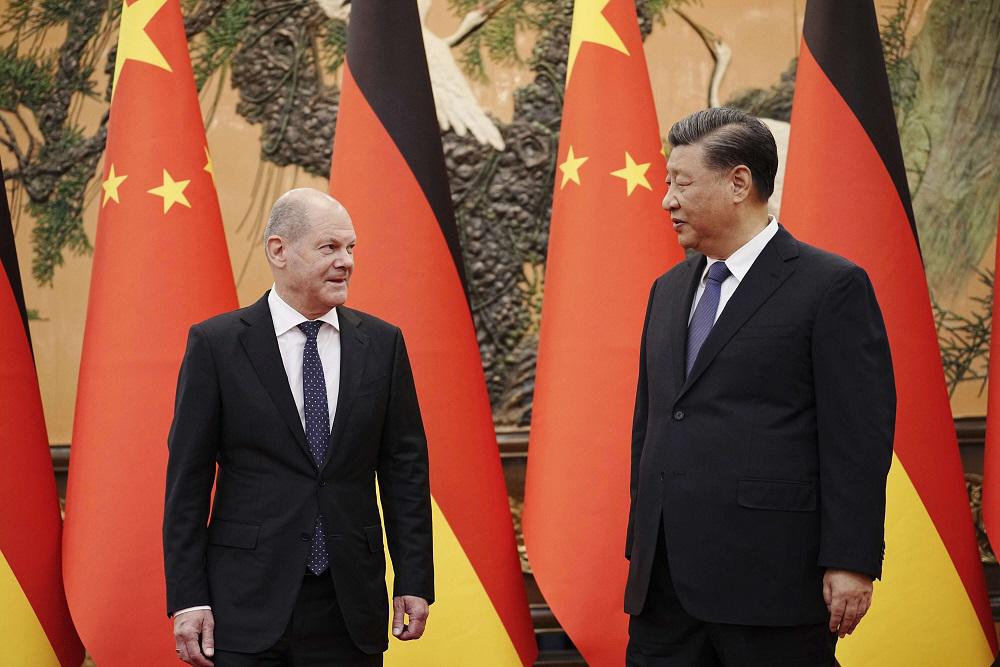

لم تكن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين حدثاً عادياً، فهي الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي إلى بكين منذ أكثر من 3 سنوات، كما أنها أتت على خلفية الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الكبيرة على العالم كله.

لم تكن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين حدثاً عادياً، فهي الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي إلى بكين منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما إنها أتت على خلفية الحرب الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على العالم ككل، وأوروبا بشكل خاص. وألمانيا هي الاقتصاد الأوروبي الأكبر والأكثر تضرراً من وقف تدفق الغاز الروسي، نتيجة لاعتمادها عليه وبشكل كبير.

لقد جاءت هذه الزيارة بعد انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، إذ حظي الرئيس شي بولاية تاريخية ثالثة، وهو ما يعني ضرورة التعامل معه كونه الرئيس القادم للصين، التي يشعر الغرب جميعاً، وألمانيا بشكل خاص، بضرورة التعاون معها لتخفيف العقوبات الروسية قدر الإمكان.

ولعلنا هذه المرة لم نسمع كثيراً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة وغيرها من الشعارات التي تاجر بها الغرب لعقود مضت. إدراكاً منهم لعدم جدوى ذلك في التأثير في بلد المليار ونصف مليار نسمة، والذي كرست قيادته قدرتها على التحدي والبناء من دون أن يكون ذلك مترافقاً مع تطبيق الديمقراطية الغربية كشرط لبناء الدول ونهضتها كما ادعى الغرب.

ولعل ألمانيا كانت الدولة الأوروبية الأكثر تغنياً بشعارات الحرية والديمقراطية، كونها الدولة ذات التاريخ الأسوأ في هذا المجال، فنازيتها ما زالت حاضرة في الذاكرة الجمعية لشعوب العالم أجمع، والأوروبيين على وجه الخصوص.

لقد حاولت برلين التوفيق بين ميولها وتوجهاتها الغربية، ومصالحها القوية مع الشرق، وحاجتها الكبيرة إلى الحماية الأميركية. فمنذ انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، أصبحت ألمانيا دولة أقرب إلى الغرب ثقافياً وأيديولوجياً، لقناعة الألمان حينها بأن العالم يسير نحو الديمقراطية، في رغبة -دفينة ربما-لديهم في التخلص من ماضيهم السيئ الذي كرس ألمانيا دولة ديكتاتورية نازية تسببت في أكبر الكوارث التي عرفتها البشرية (الحرب العالمية الثانية). لذا، فقد بالغ الألمان في كثير من الأحيان في التعاطي مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنهم ظلوا براغماتيين كلما اقتضى الأمر ذلك.

ومن هنا، فقد اعتمدت ألمانيا، وبشكل كبير، على الشرق المتمثل في روسيا والصين لتأمين احتياجاتها الاقتصادية، فتغذت على الغاز الروسي في تشغيل ماكينتها الاقتصادية، وباعت منتجاتها إلى الصين التي تشكل أكبر سوق في العالم. بينما بقيت معتمدة على الولايات المتحدة وحلف “الناتو” في تأمين المظلة الأمنية اللازمة لحمايتها.

لقد وجد الألمان في الحرب الأوكرانية فرصة لجعل العالم ينسى دورهم القذر في تدمير الكثير من الدول، عبر الالتفات إلى الدور الروسي في أوكرانيا والتركيز عليه وتضخيمه وشيطنته؛ لقناعتهم بأن الأوروبيين لن ينسوا الحروب الألمانية إلا بقيام حرب جديدة في قلب أوروبا تكون أكثر ألماً وأقوى تأثيراً وأشد فتكاً من الحرب العالمية الثانية.

لقد نجحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في تطبيق تلك السياسة، فبنت علاقات قوية مع روسيا توّجت بمشروعَي “نورد ستريم “1 و”نورد ستريم 2”. كذلك استطاعت نقل الصناعات الألمانية الثقيلة والمتطورة إلى الصين مستفيدة من رخص اليد العاملة فيها.

وهو ما جعل المعارضين لسياسة ميركل يتهمونها برهن ألمانيا وجعلها تحت رحمة الغاز الروسي من جهة، والتبعية الاقتصادية القوية للصين من جهة أخرى، من دون القدرة على تنويع علاقاتها التجارية بما في ذلك الصادرات.

وكانت ميركل قد اتخذت مجموعة من القرارات التاريخية خلال وجودها كمستشارة لألمانيا لمدة 16عاماً. لكن تلك القرارات لم تكن كارثية ومكلفة لألمانيا كالقرارات التي اتخذها المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس خلال ثلاثة أشهر من استلامه منصبه.

فشولتس الذي أصبح مستشاراً لألمانيا في نهاية شباط/فبراير الماضي، وعلى الرغم من أنه يتمتع بـ “التحفظ الهانزي” (وهي نزعة محافظة تنأى بالدولة عن التقلبات المفاجئة والقرارات الحماسية أو الثورية)، فقد اتخذ قرارات سريعة كلفت ألمانيا ثمناً كبيراً قد لا يكون الألمان قادرين أو راغبين في دفعه؛ إذ أعلن مقاطعته لشراء النفط من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وهو ما يعني ضرورة العمل على إطالة عمر المحطات النووية الألمانية لسد العجز في الطاقة الناتج عن وقف ضخ الغاز الروسي.

أيضاً جعل من ألمانيا طرفاً في تلك الحرب فرصد 100 مليار يورو إضافية لتطوير الجيش الألماني، و أعلن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا فأرسل كميات كبيرة من صواريخ ستينغر والأسلحة المضادة للدبابات.

وكانت العلاقات الصينية-الألمانية قد شهدت توتراً أكثر مع فرض الاتحاد الأوروبي وأميركا عقوبات على روسيا من جراء حربها مع أوكرانيا؛ ما سبب حرمان الشركات الصينية من الاستفادة من السوق الروسية.

لقد غالى شولتس كثيراً في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية، والتي لا تهم الكثير من الألمان على ما يبدو، خاصة إذا ترافق ذلك مع تكاليف وتبعات اقتصادية لا يبدو أن الألمان مستعدين لدفعها وتحمل تبعاتها.

ليس ذلك فحسب، فقد وجدت ألمانيا نفسها أيضاً في عداوة مع الصين، بسبب الموقف الصيني من الحرب الأوكرانية، ونتيجة للانسياق الأوروبي وراء السياسة الأميركية، هذا الانسياق الذي بدا أنه ليس في مصلحة الأوروبيين الذين بدأوا يعيدون حساباتهم على ما يبدو.

فالصين هي أهم شريك تجاري لألمانيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وألمانيا في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر من هذا العام 154.99 مليار دولار، بزيادة 2٪ على أساس سنوي، وفقاً للإدارة العامة للجمارك في الصين، كما نمت صادرات السلع من الصين إلى ألمانيا بنسبة 10.5٪ بما يعادل 79.66 مليار دولار، وانخفضت الواردات من ألمانيا بنسبة 5.7٪ إلى 75.33 مليار دولار، كما تعد ألمانيا مستثمراً رئيسياً، إذ تستثمر بشكل كبير في الاقتصاد الصيني، وفقاً لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وقد نما حجم الاستثمار الألماني خلال الثلاثة أرباع الماضية بمعدل سنوي قدره 114.3٪. ويوجد في الصين نحو خمسة آلاف شركة ألمانية تستثمر بنحو 90 مليار دولار.

وبالتالي، فقد كان لا بد من التركيز على الجانب الاقتصادي في التعاطي الألماني مع بكين وإعطائه الأولوية على غيره من القضايا الشائكة والملفات الخلافية، وهو ما يفسر مرافقة المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية لشولتس في زيارته إلى بكين.

إن سياسة “الإيست بوليتيك” (سياسة الشرق الجديدة) هي سياسة ألمانية راسخة تقوم على فكرة “التغيير من خلال التقارب”، فالتقارب مع الشرق لا يحقق فقط مكاسب اقتصادية للغرب، بل يعزز أيضاً من إمكانية “دمقرطة” الدول الاستبدادية (روسيا والصين) على المدى المتوسط. وهي السياسة التي أرساها المستشار الألماني الأسبق ويلي براندت، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أثناء الحرب الباردة. وكان شولتس قد دعا إلى إحياء هذه السياسة من خلال التواصل الأوسع مع كلٍّ من موسكو وبكين، من باب تطبيق السياسة الواقعية، خاصة وأن البلاد تعتمد وبشكل كبير على “الأنظمة الاستبدادية” حسب وجهة نظره، وأن ألمانيا اليوم تدفع الكلفة الاقتصادية دفاعاً عن مبادئها وقيمها.

لقد تعرض شولتس لحملة انتقادات كبيرة بسبب موقفه من بكين، فقد رأت المعارضة أن شولتس، “يقسم الاتحاد الأوروبي من خلال التودد إلى قيادة الصين”، إذ إنه عند التعامل مع بكين، “يتصرف بهدوء وضعف”، ويبدو أن موقفه شبه خاضع للصين، وهذا يضع برلين في خلاف مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وشركاء آخرين في الغرب.

وفي الوقت نفسه، بدا أن بكين متشجعة لهذه الزيارة التي ستشكل حافزاً لباقي الدول الأوروبية لتحذو حذو برلين في التقارب مع بكين وعدم الانصياع لإرادة الولايات المتحدة، وبالتالي تحقيق شرخ في التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، التي جعلت أولى مهماتها في المرحلة المقبلة العمل على احتواء بكين كونها المنافس الاستراتيجي الأخطر للهيمنة الأميركية، ولأنها تعمل على تغيير بنية النظام الدولي على حد زعم الولايات المتحدة.

كما إن بكين، وعبر إعادة الزخم إلى علاقاتها مع ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية فإنها تضمن عدم إقدام تلك الدول على الاعتراف بتايوان، أو تبني أي مواقف تجاه الأوضاع الداخلية في الصين. لذا، فقد استبقت بكين زيارة شولتس بتأكيدها عدم السماح بمناقشة الشؤون الداخلية للصين، في إشارة إلى قضية تايوان والإيغور وسوى ذلك من القضايا التي تسعى الولايات المتحدة لابتزاز الصين من خلالها.

واليوم، يشهد الاتحاد الأوروبي ظروفاً صعبة وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، والتوتر في العلاقات الألمانية- الفرنسية، التي تنبئ بأن الاتحاد في طريقه إلى الانهيار، وأن الشراكة التاريخية بين الفرنسيين والألمان بعد الحرب العالمية الثانية، والتي بدأها ديغول وكونراد أديناور كقوة دافعة وراء البناء الأوروبي، تتجه نحو الانحدار، لأن ألمانيا قررت المضي قُدماً في طريقها الخاص، وما يؤكد ذلك أنها خصصت 200 مليار يورو لمساعدة شركاتها ومواطنيها، من دون الاهتمام بشركائها الأوروبيين، فضلاً عن تطوير شولتس لفكرة التوسع الاقتصادي شرقاً إلى البلقان.

لقد استطاعت برلين تحقيق نهضتها الاقتصادية بالاعتماد على روسيا والصين، ويبدو أن بكين هي الأهم اقتصادياً لبرلين، لكنها وفي الوقت نفسه، تشكل التهديد الاستراتيجي الأكثر خطورة لأوروبا، وهي العدو الذي لا مناص من التعامل معه حتى الآن. لكن ألمانيا ستعمل في المستقبل على التنوع في المصادر وتقليص المخاطر كاستراتيجية واضحة هدفها التقليل من الاعتماد على الصين كلما أمكن ذلك.

ويبقى السؤال: هل ستستطيع بكين شق التحالف الغربي عموماً، والأوروبي خصوصاً عبر ألمانيا؟ أم ستنجح برلين في إقناع الصين بالابتعاد عن روسيا عبر صفقة ما، يكون لبرلين دور الوسيط فيها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية؟

المصدر: الميادين